Автономная система rtu заводы

Автономная система РТУ заводов – это тема, которая в последнее время всплывает повсюду. И часто с неким пафосом, обещаниями полной автоматизации и мгновенной окупаемости. Но, если честно, реальность часто оказывается гораздо сложнее. За годы работы я видел немало проектов, которые обещали золотые горы, а в итоге закончились переделкам и разочарованиями. Говорю как человек, который копался в этом деле не один год, видел и успехи, и провалы.

Что на самом деле значит 'автономность' в РТУ?

Понятие 'автономность' в контексте автономных систем РТУ часто используют слишком широко. Многие путают самодостаточность с полной независимостью от внешнего мира. В большинстве случаев это скорее речь идет о способности системы самостоятельно выполнять диагностику, реагировать на нештатные ситуации и поддерживать работоспособность без постоянного участия оператора. Например, способность системы автоматически переключать резервные источники питания или изолировать поврежденные участки технологического процесса.

На практике, настоящая автономность – это утопия. Даже самые продвинутые системы нуждаются в периодической проверке, обслуживании и обновлении программного обеспечения. Важно понимать, что автоматизация не означает полное исключение человека из процесса. Это скорее изменение роли оператора – он переходит от рутинных операций к контролю и управлению ситуациями, требующими экспертных знаний. Вспомните, например, ситуацию на нефтеперерабатывающем заводе, когда датчик выходит из строя. Автономная система должна не только это обнаружить, но и предложить решение – активировать резервный датчик, задействовать альтернативный маршрут потока, уведомить ответственных.

Мы на практике сталкивались с ситуацией, когда предприятие установило систему, заявленную как 'полностью автономную'. В итоге выяснилось, что для решения даже самых простых проблем приходилось вызывать специалистов из вендора. Причина – отсутствие достаточной гибкости в настройках системы и невозможность адаптировать ее к специфике конкретного производства. Так что, прежде чем вкладывать деньги в автономную систему РТУ, необходимо тщательно проанализировать все возможные сценарии и оценить риски.

Проблемы внедрения и интеграции

Один из самых сложных аспектов внедрения автономных систем РТУ – это интеграция с существующей инфраструктурой. Часто предприятия используют устаревшее оборудование, которое несовместимо с современными системами автоматизации. Это требует дополнительных затрат на модернизацию и кастомизацию программного обеспечения.

Мы работали на заводе, где пытались внедрить систему на старом оборудовании. В итоге, чтобы система работала хоть как-то, пришлось писать большой объем кастомного кода. Это увеличило стоимость проекта в несколько раз и значительно увеличило сроки внедрения. Вместо ожидаемого сокращения затрат и повышения эффективности, предприятие оказалось в более сложной ситуации.

Еще одна проблема – это квалификация персонала. Для работы с автономными системами РТУ требуются специалисты с опытом работы в области промышленной автоматизации и знанием специфики конкретного оборудования. Недостаток квалифицированных кадров – это серьезный сдерживающий фактор для внедрения новых технологий. Нам часто приходилось проводить обучение персонала, чтобы они могли эффективно использовать новые системы.

Особенности интеграции с legacy системами

Интеграция с устаревшими системами управления технологическими процессами (legacy) часто оказывается самым трудоемким этапом. Эти системы, как правило, имеют специфические протоколы и форматы данных, которые не поддерживаются современными РТУ системами. В таких случаях часто используют специальные интерфейсы или middleware для обеспечения совместимости.

Например, мы при интеграции с устаревшей системой Siemens S7 300 использовали протокол Modbus TCP. Для обеспечения двустороннего обмена данными пришлось разработать собственный модуль, который преобразовывал данные между этими протоколами. Это потребовало значительных усилий и времени, но в итоге позволило нам успешно интегрировать новую систему с существующей инфраструктурой.

Важно учитывать, что при интеграции с legacy системами необходимо тщательно тестировать все каналы связи и убеждаться в надежности передачи данных. Любая ошибка может привести к сбоям в работе технологического процесса и дорогостоящим авариям.

Типы автономных систем РТУ и их применение

Существует несколько типов автономных систем РТУ, которые различаются по функциональности и сложности. Наиболее распространенные – это системы, предназначенные для управления технологическими процессами, контроля оборудования и сбора данных. Более продвинутые системы могут включать в себя функции прогнозирования, оптимизации и анализа данных.

Например, на химическом заводе автономная система РТУ может использоваться для управления реакторами, контролем температуры и давления, автоматической дозировкой реагентов и мониторингом состава продукта. В нефтеперерабатывающей отрасли такие системы применяются для управления насосными станциями, резервуарами, колоннами ректификации и другими технологическими установками.

В пищевой промышленности автономные системы РТУ могут использоваться для управления производственными линиями, контроля температуры и влажности, автоматической упаковки и маркировки продукции. В сельском хозяйстве такие системы применяются для управления системами полива, отопления и вентиляции.

Пример успешного внедрения в металлургии

В металлургическом комбинате мы внедрили систему, которая обеспечила автоматическое регулирование температуры в доменной печи. Эта система не только повысила эффективность использования топлива, но и снизила выбросы вредных веществ в атмосферу. Благодаря автономной работе системы, удалось избежать аварийных ситуаций и сократить время простоя оборудования.

Особенностью данной системы была способность к самообучению и адаптации к изменяющимся условиям. Система анализировала данные о температуре, давлении и составе газа и автоматически корректировала параметры работы печи. Это позволило добиться стабильной и эффективной работы оборудования.

Внедрение данной системы принесло предприятию значительную экономическую выгоду и позволило улучшить экологическую обстановку в районе.

Будущее автономных систем РТУ

Будущее автономных систем РТУ неразрывно связано с развитием технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и Интернета вещей. В будущем мы увидим все большую интеграцию этих технологий в системы управления технологическими процессами. Это позволит создать действительно автономные системы, которые смогут самостоятельно принимать решения и адаптироваться к любым изменениям.

Например, в будущем автономные системы РТУ смогут самостоятельно прогнозировать поломки оборудования и заказывать запасные части. Они смогут оптимизировать энергопотребление и снижать затраты на обслуживание. Они смогут взаимодействовать с другими системами управления предприятием и создавать единое информационное пространство.

Сейчас это пока еще далекое будущее, но уже сейчас мы можем говорить о том, что технологии двигаются в этом направлении. И те предприятия, которые сейчас начинают внедрять автономные системы РТУ, получат значительное конкурентное преимущество в будущем.

Считаю, что ответственный подход, взвешенная оценка рисков и учет специфики производства – вот ключевые факторы успеха при внедрении автономных систем РТУ. Не стоит слепо доверять обещаниям вендоров и полагаться на 'чудо-технологии'. Важно понимать, что автоматизация – это сложный и многогранный процесс, который требует профессионального подхода и постоянного внимания.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

8-канальный входной модуль терморезистора

8-канальный входной модуль терморезистора -

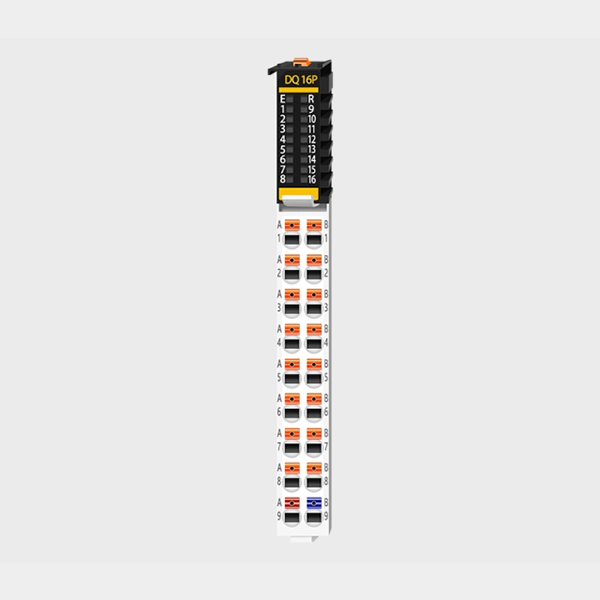

16-канальный цифровой выходной модуль

16-канальный цифровой выходной модуль -

Модуль питания

Модуль питания -

Промышленный коммутатор-6 электрических и 2 оптических

Промышленный коммутатор-6 электрических и 2 оптических -

Промышленные коммутаторы – 3 электрических 2 оптических

Промышленные коммутаторы – 3 электрических 2 оптических -

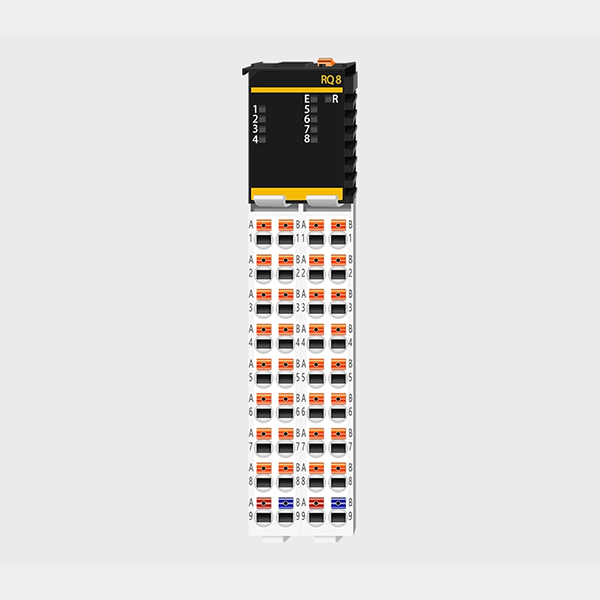

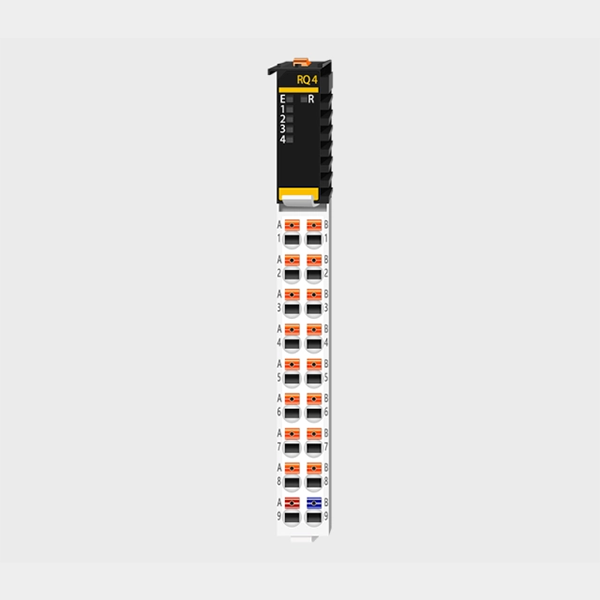

Модуль 4-канального релейного выхода

Модуль 4-канального релейного выхода -

Датчик перепада давления

Датчик перепада давления -

4-канальный аналоговый выходной модуль

4-канальный аналоговый выходной модуль -

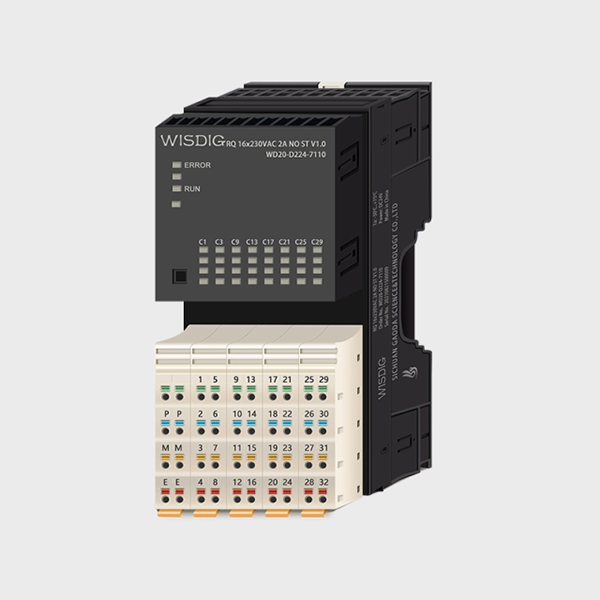

Распределенная система управления (DCS)

Распределенная система управления (DCS) -

16-канальный цифровой выходной модуль

16-канальный цифровой выходной модуль -

Блок дистанционного управления (RTU)

Блок дистанционного управления (RTU) -

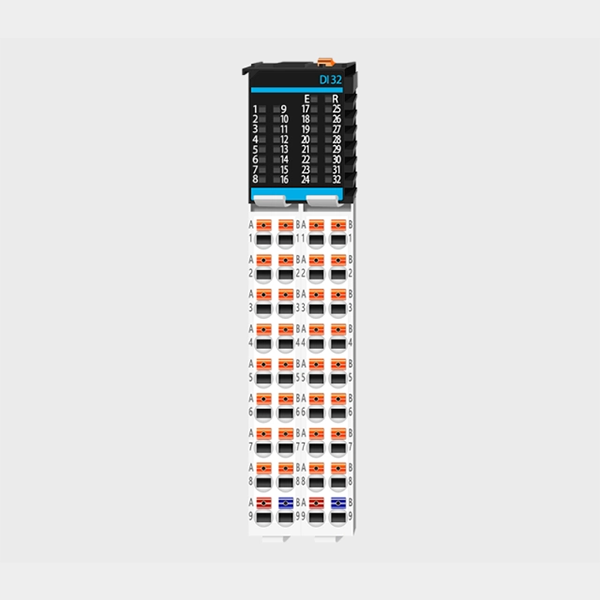

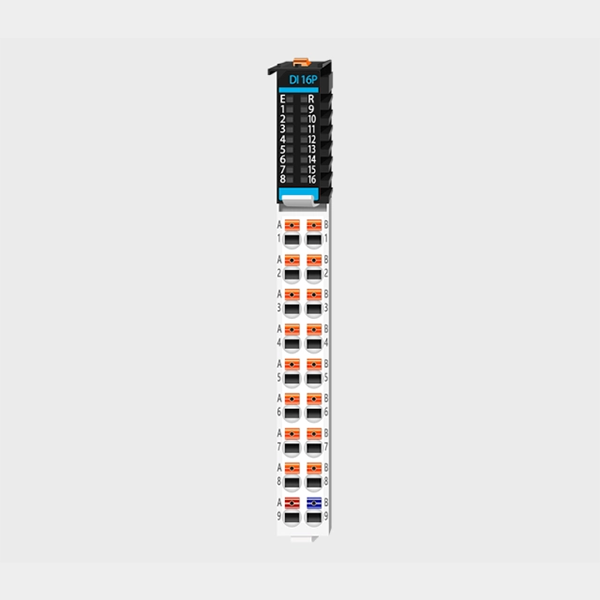

16-канальный цифровой входной модуль

16-канальный цифровой входной модуль

Связанный поиск

Связанный поиск- Модули ввода-вывода плк цена

- Преобразователь концентрации вращающегося типа завод

- Ведущий Модули ввода-вывода siemens simatic

- Ведущий Модули ввода-вывода плк совместимые с siemens s7-1500

- Ведущий Промышленный коммутатор 8 портов

- Ведущий Dcs-система

- Система управления электроприводом завод

- Удаленные модули ввода-вывода плк завод

- Погружной датчик уровня завод

- Оборудование для контроля качества поверхности Производитель